“宁静是空间”

戴乐的摄影

文:莫妮卡·德玛黛 (Monica Dematté)

我钟爱戴乐(Christopher Taylor)的摄影。如果在我热情地展示他的作品给别人看的时候,他/她问我为什么喜欢他的作品,我就会忍不住感到有些不投缘,不管再怎么讨论或者解释也沒有用。所以我只会耸耸肩,暗自失望。我没有说教的冲动,也不想去解释自己的想法。因为我做不到。这种对他的作品的感觉你要么有,要么没有,但是这是学不来,教不会的。

我还钟爱罗伯特·亚当斯(R.Adams)的作品。我相当确信戴乐也欣赏这位作家。他们两个都喜欢自然,愿意花时间追寻并观察自然的壮丽景色,因为“河边的垂柳在春天漂亮极了[…],到了9月份还会更加漂亮。”

时间不是戴乐摄影作品中的一个“季节性”实体,也不是一个“转瞬即逝”的实体:他不会通过照相机让某一个时刻“不朽”,而是会捕捉并见证“现实”更加持久的特性。一开始看到他的作品时,我就讶异于其中永恒的感觉,并深深的为之吸引。他作品中的地点和观点都不受变化的心境的影响,不会被路人的喧嚣湮没,也不会被偶遇的瞬间所左右。相反,它们通过“做减法”构成了一种艺术视点的浓缩。戴乐对于历史和过去十分感兴趣,可能是因为他对于一种“原初”的简洁的向往,因为这种简洁现在已然变得复杂,不再单纯。通过选择一些“长久的”元素,或“一旦看到,就不会被忘记或混淆的元素”,他让作品带上了历史和过去的感觉。

可见的城市

在戴乐拍摄城市的时候,他会小心地避免人的存在,以免让我们认出照片中记录的那个时刻,约束了图像的边界。不过,他会向一些重要的历史时期致敬。他在加尔各答拍摄的“红色广场”(Red Square)和在中国取景的“动弹不得”(Immobile)系列都从卡尔维诺的《看不见的城市》中获得了灵感。我觉得,戴乐接受了卡尔维诺的邀请,去创作“最后一首纪念城市的爱情诗,即使城市生活日益艰难。”可能戴乐在《看不见的城市》中马可波罗所说的“活人的地狱”的疆界之中,选择了第二种更加辛苦的方式来面对这个问题:“去寻找,了解和辨认,谁和什么,在地狱中,不是地狱,为它留出空间,让它持久。”

在他的作品中,那些平常人声鼎沸的地方却“喧嚣不再”。戴乐能够出人意料地捕捉到这些地方罕有的安静时刻,这让观者产生不同的反应。熟悉这些地方“人满为患”状态的观者会感到一种疑惑和熟悉,而那些第一次看到的人可能会以为照片里的就是这些地方通常的情况,所以不会有这样强烈的感觉。

不管哪一种情况,戴乐的这些作品都参照了“现实”,但它们并不是一种记录或是叙事。我们看到的安静的空间不需要依靠任何其它外物,只凭借它们本身美丽的存在就能够充满意义,引发观者的情感活动。观者也必须要找到办法,不再局限于转瞬即逝的东西,而是深挖一些,找到“存在”的“悸动的内核”。

戴乐在搜寻逝去的年代的象征时,一直专注于中国传统在黄河流域的文化遗存和印度的英国殖民主义留存。他会被震慑人心的、美丽而伟岸的自然风景所吸引;而充满神秘、看似混乱的人类境况会受到时间流逝的影响,激励他去找寻象征永恒的事物或者是人类留在地球上的印记。

戴乐作为一名摄影师,喜欢把自己当作一个“局外人”,一个和他拍摄的文化脱离的外国人。可能这是他能够深入了解一个地方的唯一方式,他会留下积极或消极的感情,这会破坏他的视线,把现实的“皮肉剥下来”,让乌青色的骨架显现出来。

在印度,结束时间相对不长的英国殖民让一些城市,例如加尔各答,好像一直封存在时间里,一个世纪来没有任何变化。这些城市中有一些让他熟悉的东西(戴乐称之为“热带的伦敦”),也有一些不同。我认为,我们有一种天然的敏感,会去寻找那些让我们感兴趣或者自己喜欢的一些元素。加尔各答的那种熟悉和陌生交织的感觉以及静止的时间给戴乐带来了大量的灵感。拍摄几幢建筑内部孤立、静谧的场景让他可以进一步和那种多姿多彩、喧闹和美丽的印度典型形象保持距离。这些特点和戴乐的视点不同,而他的目标是实现最大程度的简单。

除了个人偏好的原因外,戴乐选择黑白胶片的原因也在于可以自己洗印照片。戴乐喜欢“专注于概念,而不是技术”。使用大幅相机则保证了照中的细节都能够精确的呈现。此外,在加尔各答的时代错乱的建筑中设置相机是相当费时费力的,他在设置时让视角基本保持了不变,让他有时间实现更加冷静和中立的视点。

在创作了“碑”(Stèles) 这个出色的系列(我后文会讨论)之后,戴乐在最近几年拍摄了一些中国城市,这些作品也是他的思想和灵感(我不知道哪个在前)的“结晶”,也明显地显示出现代中国的问题:个性的缺失。一个有趣的现象是:只有一张照片能看出来在哪里拍摄的:古城西安,在古城墙的后面高楼拔地而起。其它作品里的场景可能是在任何地方拍摄的。这些中小城市(按照中国的标准来看)的现代化程度和沿海城市相比比较慢,旧城被拆除,而新建的城区选材粗劣,设计千篇一律,让人感觉破烂不堪,摇摇欲坠。戴乐的相机捕捉到的细节让人在杂乱无章、仓促而就的建筑、低级的建设水平、随意重复的设计带来的荒凉和衰败中有所喘息。就算像他这样的人能够在简单的事物和“不壮观”的风景中找到诗意,现代中国的城市环境也没有多少可看之处。人类的存在使得这些城市成为了“可持续地狱”。戴乐乐意和别人一起吃饭,却宁愿在漫长的摄影的过程中独自一人。

这个系列的作品看起来代表了一个梦想者接受现实的努力——哪怕是最基本的现实,并且挑出一些不寻常的、耐人寻味的细节。出于个人感性的原因,他没有办法理解整个的现实。

不可言喻的宏观世界和微观世界

我知道,虽然戴乐是理科背景,但是他更加感兴趣的是那些无法表达的、神秘的事物,而不是分类、精确的计算和预测。他喜欢在自然中“迷失自我”,享受这种城市无法给他的无拘无束的快乐。

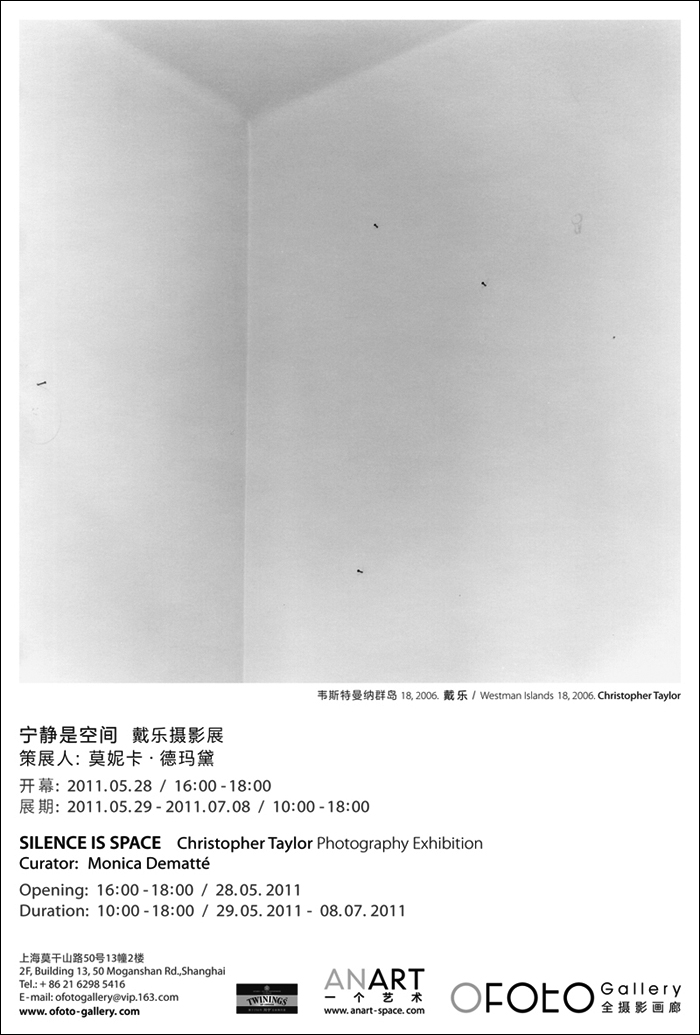

我觉得,以中国的黄河流域为主题的“碑”(Stèles)系列有一些和“冰岛”(Iceland)系列中相同的元素。最近,戴乐为“冰岛”系列在韦斯特曼纳群岛vestmannaeyjar (westman islands)拍摄了一些新的作品。我认为,这种相似的原因可能是这些地方和他的精神有一种完美的共鸣 ,戴乐觉得在这些地方会更加自在。

我们很难说清楚为什么我们会定居某一个地方。如果我们不去考虑“偶然性”这个简单而毫无意义的解释,那么一个人可能会在个人“选择”或者外部动机的指引下进行选择。也可能这些因素都结合在了一起,形成了内部的“必要性”,引领我们去到我们必须去的地方,以便我们可以体验某些经验。

戴乐第一次到中国是80年代末,后来又来了中国很多次。他意识到,要了解这个国家,他需,也值得花些时间来多走走看看。他对于20世纪法国作家和旅行家谢阁兰(Segalen)的诗歌的熟悉让他可以不去关注所谓的异国情调(虽然谢阁兰确实写过一篇关于异国情调的文章)。圣经风格的、安静、宏伟的自然风景和“平淡”(法国理论家于连François Jullien在《平淡礼赞》 Eloge de la fadeur中的涵义)的日常生活的细节交替出现,这凸显了一种时间性的方式。时间是存在的,但是不是真正的时间,而是由汽车轮胎扬起的灰尘或是沙漠中被风吹起的风沙,缓慢、无力地形成许多层次,或是一个刻有文字的石柱、外表不断剥落的仿皮扶手椅或是一个旧收音机。好像戴乐在以视觉的方式表现佛教的“一沙一世界”:大和小、过去和现在、运动和静止能够在“现实”的各个方面找到,当然,前提是你有能力注意到它们,或者在心中已经找到了这些元素。

中国的风景已经非常人性化了,“风景”在意大利文中是“paesaggio”,在法文中则是“paysage”,它们都是“来自同一个印欧词根:pak,意思是掩埋的行为,也就是耕种的行为。风景指的是“由于人类的存在被改造的土地”(Giovanni Chiaramonte)。层次丰富的中国文化已经渗透到了每一寸土地之中,把山丘都变成了古墓。虽然他没有具体的证明,但戴乐也意识到了这一点。他尊重并欣赏这种无法描述的结合。戴乐可能不太了解书法的重要性,不过他欣赏中国书法的优雅以及书法在中国文人看来可以让所有生物充满生气的精神。

“纯净”的冰岛风景没有人类的痕迹,在那里,原始的、神秘的自然力量得到了最好的表达。只有在那里,时间流逝的标志不再是年月、朝代或政府的交替,而是风、雨、浪、云。我有时候觉得为这些地方深深地吸引,会问自己,是不是戴乐自己在这里真正地感到自己和世界最为协调的感觉。或者他和一个意大利古典画家一样,试图把人类的痕迹放到作品中,让它们看起来更加熟悉,不会那么生硬。在描绘一片开放海域的照片中,光线把水面分成了明暗分明的几部分;在海水刚刚退下的黑色的长条状沙滩; 远处的悬崖伸到了海面之上,在海面上产生了暗色的倒影; 或者一只死去的小鼹鼠,躺在一块泥土上,在放任自流的感觉中体现出一丝沉静。这些图片可能会深深地打动那些觉得和原初的、壮观的、震撼的宇宙最为协调的观者,充满了让人吃惊的细节。

和自然之间建立独有的、完全的关系现在对于我们来说已经成了一种奢望。我们习惯于住在方便的环境中。因此,冰岛的自然环境的狂野的、难以预测的特性也有一些缓和。我们可以在这里或者那里看到一条通向天际线的道路,一个布满旧轮胎车辙的痕迹,或是渡船码头的清晰的轮廓,包围了形状模糊的云朵。

在冰岛,戴乐也会跟踪他认识的人的生活;海员的单调生活,或是在困难的环境中选择了简单的生活方式的人,希望通过一种亲密的、人性的元素软化环境。白色墙面上的四个钉子、装满假花的巨大花瓶、扶手椅、设计简洁的杯子…这些都是让他想起什么人、一个时刻、某一天或者过去日子中的起起落落的事物。它们让我们体味到一种意味深长的简洁。我们也很惊讶地发现,有人会注意到这些事物,并让我们也去关注它们,考虑通常会忽略的一种可能性:即注视那些寻常的事物(或者至少其中的一些事物),以一种全新的眼光来看待它们,让自己被感动。

这可能是一种看待戴乐作品的方式:他选择的事物在一个空旷的空间中显得分外孤寂,但是它们却充满了质量,可以在安静中可以和我们沟通,产生共鸣。

2010年3月5日写于Vigolo Vattaro

翻译:黄一